Die Person Leo von Callenberg lässt sich in zwei Sätzen zusammenfassen: Immer auf der Suche nach dem großen Geld. Viel angefangen, nix fertiggebracht. Von Leo von Callenberg sind bei der älteren Generation von Ludwigshafen meist nur noch zwei scherzhafte Anekdötchen in Bezug auf seine stattliche Körpergröße in Erinnerung geblieben. Es heißt, seine Frau hätte auf einen Stuhl stiegen müssen, wenn sie ihn hätte ohrfeigen wollen. Man will außerdem gehört haben, dass sie den Totengräber darum gebeten hätte, ihren Mann, wenn es dann einmal so weit sei, nicht mit dem Kopf zum Weg hin zu begraben, damit ihm die Friedhofsbesucher nicht auf dem Kopf herumtrampelten. Was viele auch noch wissen, er war der Besitzer des ehemaligen Höhenhotels „Fregatte“.

Leo von Callenberg war aber nicht nur groß, sondern auch reich und ein umtriebiger Unternehmensgründer und Gschaftelhuber. Er tat alles um groß herauszukommen und versuchte, aus allem Kapital zu schlagen. Aber nur wenig davon ist ihm gelungen. Vermutlich ist das Vermögen seines Vaters seinen erfolglosen Geschäftsideen zum Opfer gefallen.

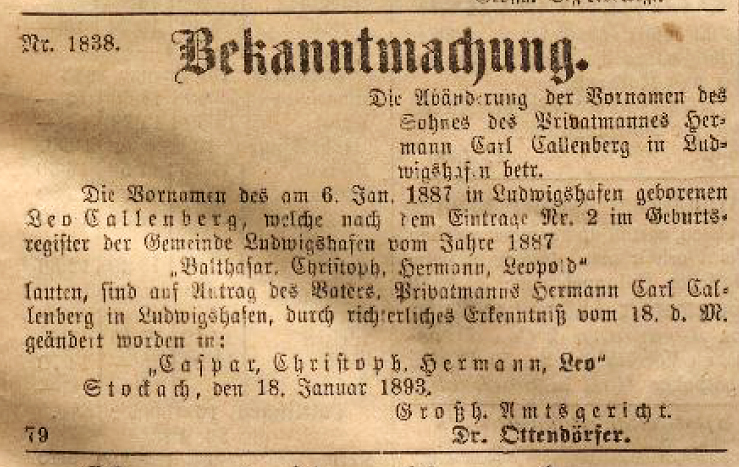

Leo von Callenberg wurde am 6. Januar 1887 in Ludwigshafen als Balthasar, Christoph, Hermann, Leopold Callenberg geboren. Er war der Sohn des Gutsbesitzers Hermann Karl Callenberg und Anna Bernhardina Louise Henriette Temminck, der Tochter eines angesehenen Arztes für Orthopädie, der seit langem in Ludwigshafen lebte. Die Familie besaß zeitweise zahlreiche Grundstücke und Immobilien im Ort, so das „Schlössle“ und den Schlösslepark, das Hotel „Adler“ und große Flächen unterhalb des Guggenbühls.

Wann, wie und warum sich Leo von Callenberg das Adelsprädikat „von“ zulegte, ist uns nicht bekannt. Aber wir vermuten dahinter ein übermäßiges Geltungsbedürfnis. Bei seiner Umbenennung im Jahre 1887 in Caspar, Christoph, Hermann, Leo spielt ein „von“ noch keine Rolle. Die Anrede „von Callenberg“ taucht erst um 1930 auf.

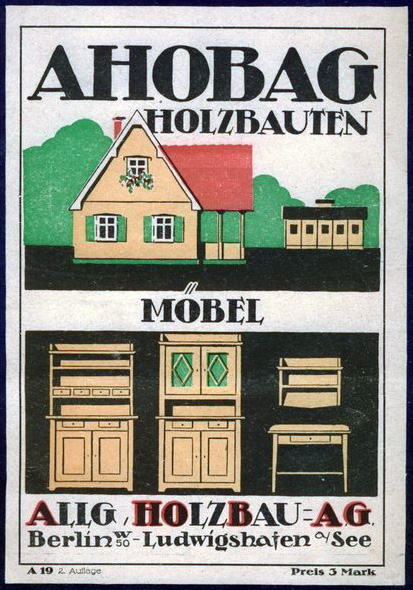

Trotz des schönen „Titels“, scheint Callenbergs Ansehen im Ort aufgrund seiner Machenschaften nicht groß gewesen zu sein. Kurt „Kolle“ Pfundner erinnert sich an den Ausspruch „Fies-Ves-Lumpenpack“, wobei Fies und Ves Abkürzungen der Namen Fieser und Veser sind und Lumpenpack eine Verballhornung des Firmennamens AHOBAG, ein von Callenberg 1916 gegründetes Unternehmen, an dem die zuvor genannten beteiligt waren. Weil ihnen der Lohn vorenthalten wurde, streikten 1924 die Fabrikarbeiter mehrere Wochen. Bereits ein Jahr später wurde das Konkursverfahren eröffnet. 1927 ist die Firma erloschen.

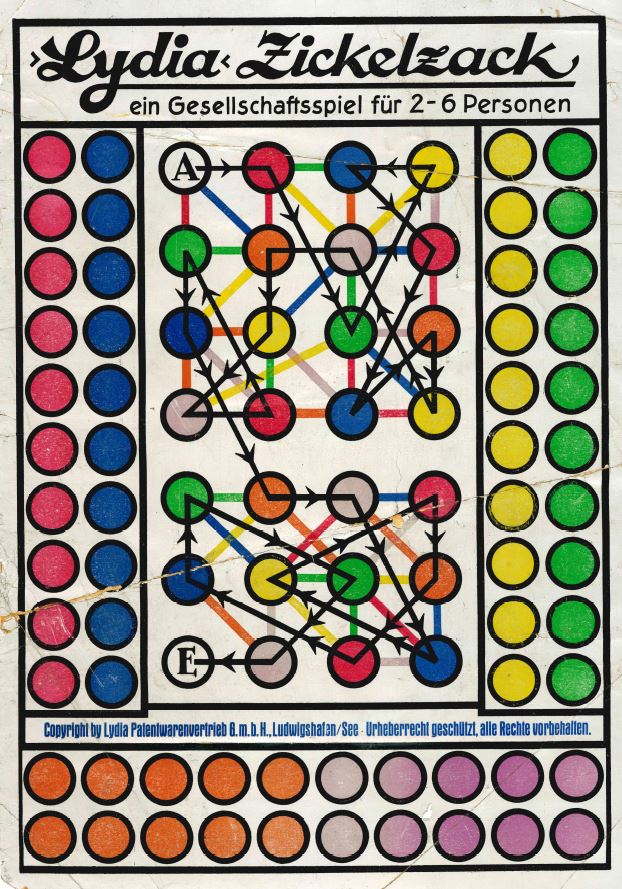

Callenberg versuchte nun, mit der Herstellung von Spielzeug sein unternehmerisches Glück zu machen. Überreste von zweien seiner Tischspiele konnten in Ludwigshafen noch ausfindig gemacht werden. Ein Spielplan von „Lydia Zickelzack“ und ein Druckstock für einen Werbeprospekt des Spiels „Equilotto – Die Rennbahn im Hause“. Beide sind den deutschen Spielzeugmuseen unbekannt. Eine Produktion und Vermarktung derselben scheint, in keinem nennenswerten Umfang stattgefunden zu haben. Auch als „Helfer in Steuersachen“ bot sich Callenberg an. Dazu unterhielt er ein Büro in Konstanz. Er propagierte die Einführung einer zinslosen Kreditwährung zur „Brechung der Zinsknechtschaft“. Dazu sollte die Goldwährung durch eine naturalienbasierte „Roggenwährung“ ersetzt werden.

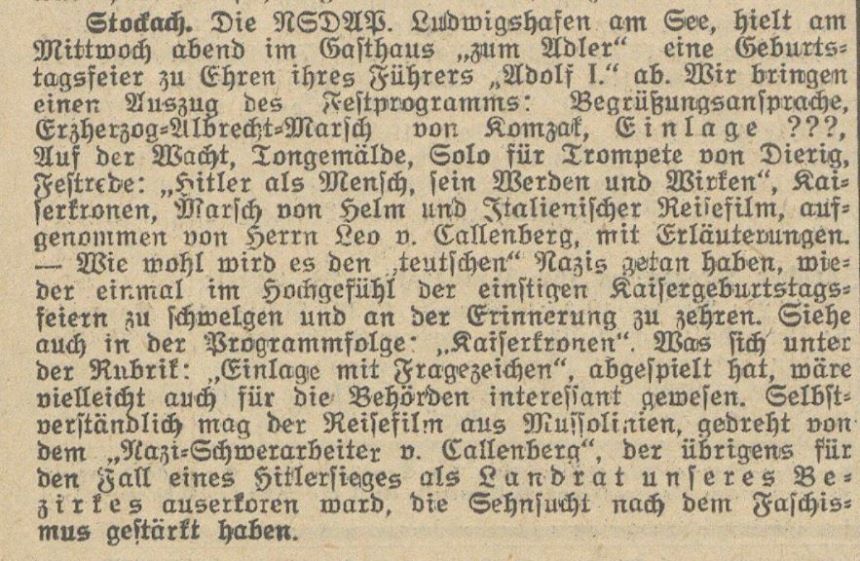

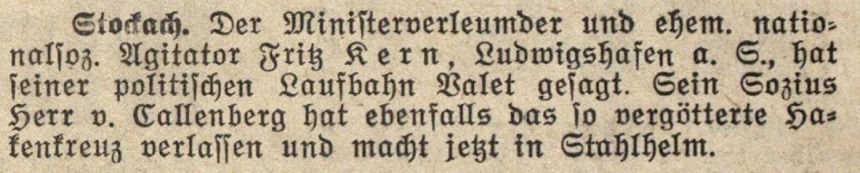

Als Parteigenosse versuchte Leo von Callenberg sich in der Zeit des Nationalsozialismus Vorteile zu verschaffen. Bei einer Feier der NSDAP zu Ehren des Führers im Gasthaus „Zum Adler“ tat er sich 1932 mit einem Film über seine Reiseerlebnisse in Italien hervor. Der Kommentator merkte dazu an: „Der Reisefilm aus Mussolinien, gedreht von dem ‘Nazi-Schwerabeiter‘ v. Callenberg, der übrigens für den Fall eines Hitlersieges als Landrat unseres Bezirkes auserkoren war, mag die Sehnsucht nach dem Faschismus gestärkt haben.“ Doch auch die Parteiliebe war nur von kurzer Dauer. In derselben Zeitschrift ist sechs Monate später bereits zu lesen, dass von Callenberg das „vergötterte Hakenkreuz“ verlassen hätte und „jetzt in Stahlhelm mache“.

Dass Callenberg auch im Bankensektor tätig war, geht aus einer schriftlichen Stellungnahme des damaligen Regierungschefs von Lichtenstein, Josef Hoop, vom 6. Oktober 1933 hervor. Hoop sah sich aufgefordert, sein Land gegen deutsche Vorwürfe zu verteidigen, die Liechtenstein als einen Zufluchtsort für Schieber und Gauner betrachteten. Mit nur zwei Deutschen hätte man Anstände gehabt, so Hopp, die den Ruf Liechtensteins als bevorzugtes Land der Kapitalisten ausbeuten wollten, um unseriöse Hypothekengeschäfte nach Deutschland zu machen. Einer davon war Leo von Callenberg von der „Paneuropa-Bank“.

Aufgrund seines „undurchsichtigen Firmengeflechts“ untersagte die Handelskammer Konstanz in späteren Jahren Callenberg die Gründung neuer Unternehmen. 1936 wurde ein Handelsregister-Eintrag den Callenberg-Concern betreffend gelöscht.