Heute steht alles unter Strom. Wind- und Wasserkraft werden nicht mehr direkt genutzt, sondern in Elektrizität umgewandelt. Sie ist allgegenwärtig. Fällt sie aus, bricht das öffentliche Leben zusammen. Nichts geht mehr. Im Thriller „Blackout“ spielt der Autor Marc Elsberg die dramatischen Folgen eines totalen Ausfalls der Stromversorgung in Europa konsequent durch.

Die Menschen nutzten schon vor Tausenden von Jahren natürliche und erneuerbare Energiequellen, um sich das Leben zu erleichtern. Wind und Wasser trieben Mühlen an, setzten Sägen, Schmiedehämmer und andere einfache Maschinen in Bewegung, förderten Grundwasser oder hoben Oberflächenwasser auf ein höheres Niveau zur Bewässerung von Feldern.

Doch die so erzeugte Energie kann natürlich nur an Ort und Stelle und auch nur für einen bestimmten Zweck genutzt werden. Durch ihre Umwandlung in elektrischen Strom ist es dagegen möglich, sie an die entferntesten Stätten zu befördern und eine Vielzahl verschiedener Aufgaben verrichten zu lassen. Man könnte dies als die erste Energiewende betrachten. Zur Erzeugung von Strom spielte der Wind jedoch bald keine Rolle mehr und zur Wasserkraft gesellten sich fossile und atomare Energiequellen. Inzwischen steht der Begriff Energiewende für ein politisches Programm und bezeichnet die Rückbesinnung auf die Kraft und Nachhaltigkeit von Wind und Wasser zur Energiegewinnung fast wie in grauer Vorzeit.

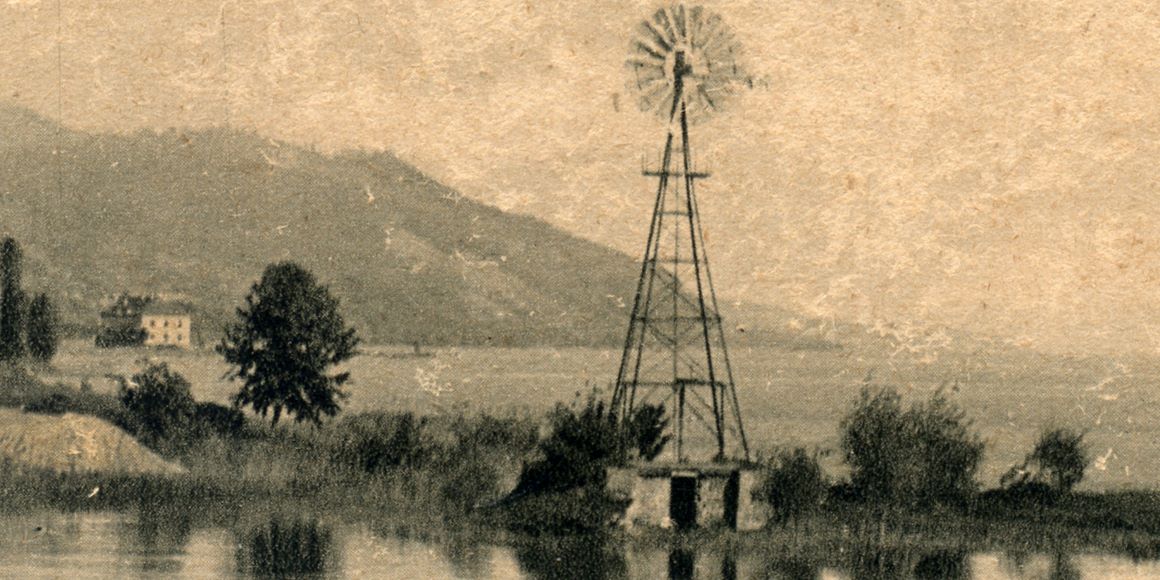

Es wird geschätzt, dass in Europa im 18. Jahrhundert ungefähr eine halbe Million Wasserräder liefen. Auch in Ludwigshafen betrieb man bis zu Beginn des 20. Jahrhunderts Wind- und Wasserräder. Der „Herkules“, ein Windrad, das an eine Wasserpumpe angeschlossen war, ermöglichte im Lettloch den Abbau des in der Region hochgeschätzten Lehms nahe des Bodenseeufers. Unermüdlich beförderte es das in die Grube nachsickernde Wasser zurück in den See. Den Durchbruch, der später die Nutzung der Abbaugrube als Yachthafen zuließ, gab es zur damaligen Zeit nicht.

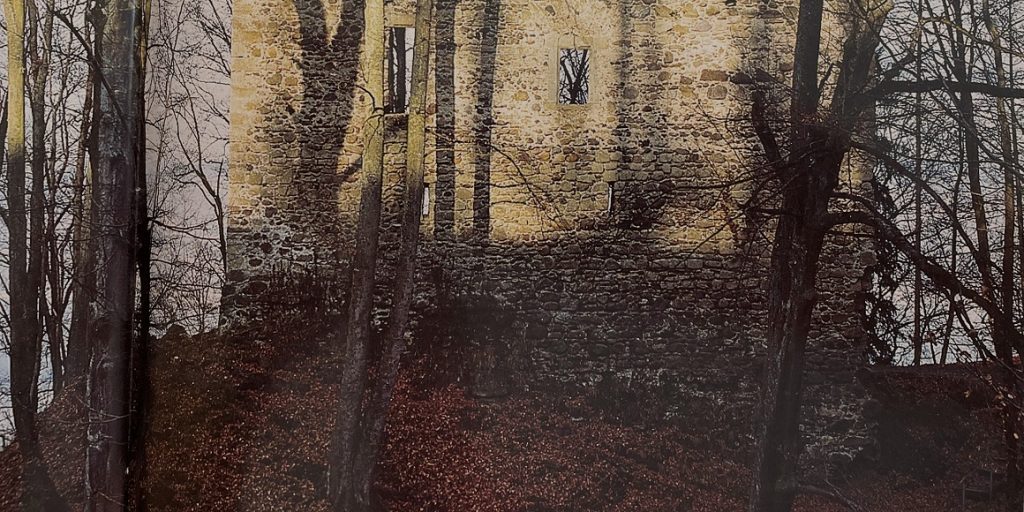

Auf der seefernen Seite der Ortschaft, am Waldrand bei der Schnabelburg am Ende der heutigen Haldenhofstraße, versah eine wasserkraftbetriebene Ölmühle ihren Dienst. Vor allem Mohnsamen, aber auch Bucheckern und andere ölhaltigen Kerne wurden dort verarbeitet. Dazu staute man den launischen Gießbach am Ausgang der Gießbachschlucht, um sich eine Energiereserve zu sichern, wenn sich der kleine Wasserlauf, der sich bei starkem Regen in ein Scheusal verwandeln konnte, wieder als bescheidenes Rinnsal präsentierte.

In den Aufzeichnungen des damaligen Pfarrers Dr. A. Freiherr von Rügglin „Zur Geschichte des Ortes und der Pfarrei Ludwigshafen am Bodensse“ von 1899 wird sie Lochmühle genannt. Lucia Sinner, in deren Elternhaus die Mühle lange vor ihrer Geburt betrieben wurde, erinnert sich, gehört zu haben, dass ihr Vater von einigen Leuten „Lochmüller“ genannt wurde. Nach dem Erwerb des Anwesens durch die Familie Sinner zum Ende des 19. Jahrhunderts waren die Tage der Mühle im Gießloch gezählt. Gemahlen wurde dort aber weiterhin. Jetzt mit Muskelkraft, Äpfel und Birnen. Die Erfolgsgeschichte des Wein- und Keltereibetriebs Andreas Sinner nahm dort ihren Anfang.

An eine andere Mühle erinnert heute nur noch ein Straßenname, die Mühlbachstraße, weil unter ihr der Bach fließt, der einst eine Mühle betrieb. Dies war eine Getreidemühle, die, wie man annehmen darf, die Bäckerei und Mehlhandlung von Franz Möhrle auf der anderen Seite der Radolfzellerstraße belieferte. Die Mühle befand sich zwischen Gasthaus „Traube“ und dem Landwirtschaftsbetrieb Seeberger.

Ludwig Seeberger, der viel über die Mühle sowie den Verlauf und die Geschichte des Mühlbachs zu berichten weiß, erinnert sich heute noch gerne daran, wie er einst als Kind im Kanalrohr spielte, durch welches der Mühlbach unter der Straße hindurchfließt. Auch ist ihm noch in guter Erinnerung, dass das Bachbett hinter seinem Haus verbreitert und vertieft war und seiner Familie als Ententeich diente.

Das Quell- und Einzugsgebiet des Mühlbachs ist das Winterried bei Stockach, östlich der Autobahn um den Bühlhof herum. Der Bach erreicht den Ort beim Zusammentreffen von Fuchsweg und Talstraße. Dort wurde er einstmals zum sog. Mühleweiher aufgestaut und das Wasser über einen langen Damm dem oberschlägigen Mühlrad zugeleitet. Diese Aufschüttung, Mühlebuhl genannt, versperrte über eine Strecke von ca. 600 m den direkten Zugang zu den Feldern südlich davon. Erreicht werden konnten diese nur über einen Weg, der um die Mühle herumführte. Heute verschwindet der Mühlbach zwischen Berlinerstraße und Wiesenstraße im Untergrund, den er bis zu seiner Mündung in den Bodensee nicht mehr verlässt. Zuvor schlängelt er sich unterirdisch noch an der Evangelischen Kirche vorbei, kreuzt auf Höhe des Johannes-Hüglin-Wegs die Mühlbachstraße und strebt von dort hinter den Häusern rechts der Sernatingenstraße geradewegs dem See entgegen.

Der letzte Betreiber dieser Mühle, der Müller Weikart, hat ihren Betrieb im Jahr 1900 eingestellt, vermutlich aus Wassermangel. Drei Jahre zuvor war wegen des Baus der örtlichen Wasserversorgung eine der stärksten Quellen des Mühlbachs umgeleitet worden. Dies hatte einen Rechtsstreit zur Folge. Der Müller willigte schließlich in einen Vergleich mit der Gemeinde ein und erhielt einige hundert Mark Entschädigung.

Vermutlich wurde mit dem Wasser des Mühlbachs in der Vergangenheit schon einmal an anderer Stelle eine Mühle betrieben. Ein historischer Gemarkungsplan von Ludwigshafen aus dem späten 19. Jahrhundert zeigt einen Bachlauf, der im Bereich in der Hauptstraße 7 endete.

Eine archäologische Grabung, die vor der Renovierung und dem Ausbau der heutigen Wohnanlage erfolgte, förderte Fundmaterial aus dem frühen 13. und frühen 16. Jahrhundert zu Tage. Darunter waren „bearbeitete Pfähle, Bretter und Steine, die auf eine absichtliche, von Menschen bewirkte Anlage hindeuten und an einen kleinen Kanal denken lassen“, so die Einschätzung der Mitarbeiter des Landesamtes für Denkmalpflege, die diese Ausgrabungen durchführten.

Sie sehen darin einen klaren Hinweis auf einen frühgeschichtlichen Mühlkanal, der die Existenz einer frühen Wassermühle an dieser Stelle belegt. Der einzige schriftliche Beleg einer alten Wassermühle in Ludwigshafen, so das Archäologenteam weiter, ist die Übertragung des Mühlenprivileg von Laubegg nach Sernatingen im Jahre 1734. Allerdings habe eine zu dieser Zeit existierende Mühle immer unter Wassermangel gelitten und sei nicht lange von Bestand gewesen.