Mundart sprechen heißt: schwätzë wi ôm s’Muul gwaasë isch. Bis hierher ist alles noch ganz einfach. Aber bei der Frage wie man Mundart schreibt, wird es dann kompliziert. Mundart wird nämlich hauptsächlich g’schwätzt und nu ganz sëltë g’schribbë. Und well mër ibëraal anderscht schwätzt, kann es für Mundart keine Rechtschreibung geben, oder es müssten tausende sein. Selbst das, was wir Alemannisch nennen, wird nicht überall gleich gesprochen. Schon im nächsten Dorf gibt es Sprachvarianten davon. Und auf dem Weg vom Bodensee ins Markgräflerland, von Konstanz nach Karlsruhe hat sich das Alemannische schon merklich verändert. Um sich also auf eine Rechtschreibung festzulegen, müsste man sich erst einmal darüber einig werden, welche Mundart oder Muttersprache die „richtige“ ist. Aber dann wäre es ja schon gar keine Muttersprache mehr, sondern allenfalls eine mundartliche Standardsprache. Es ist leider nicht so, dass wir schreiben, wie wir sprechen, oder sprechen, wie wir schreiben. Nein, wir haben gelernt, Geschriebenes wieder richtig in Sprache zu übertragen. Klingt komisch, ist aber leicht zu erklären.

Das Wort Wegweiser müsste, um es korrekt auszusprechen, eigentlich Weegwaisär geschrieben werden. Ein Fremdsprachler, der z.B. aus England kommt, wo die Buchstaben „a“, „e“ und „i“ ganz anders klingen als im Deutschen, benötigte als Aussprachhilfe sogar eine spezielle Lautschrift, basierend auf einem Phonetischen Alphabet, am besten dem internationalen (IPA). Und das sähe im Falle des Wortes Wegweiser dann so aus: [ˈveːkvaɪ̯zɐ]. Hier wird deutlich, dass die Lautschrift, die mit allerhand neuen Zeichen arbeitet, für die Aussprache einzelner Wörter hilfreich sein mag, als Schreibschrift aber ungeeignet ist. Wir müssten neu schreiben lernen, wenn wir den folgenden Satz mühelos verstehen wollten! ˈɪç ˈtsiːə ˈvæk ɪn ˈaɪ̯nə ˈandərə ʃtat.

Das „e“ in Weg (Weeg) ist ein anderes als in weg (wäk). Die Sprachwissenschaftler nennen ersteres ein „geschlossenes e“, weil der Mund dabei nicht so weit geöffnet wird wie bei letzterem, wo es sich um ein „offenes e“ handelt. Dasselbe gilt für das „o“. Es wird beim Wort Ofen als „geschlossenes o“ ausgesprochen und beim Wort Orgel als „offenes o“. Wie zuvor erwähnt, bereitet das Menschen, die schriftdeutsch sprechen und schreiben gelernt haben, keine Probleme. Sie lesen ja nicht die einzelnen Buchstaben, sondern erkennen das Wort und sprechen es „automatisch“ richtig aus. Leider funktioniert das nicht, wenn in Mundart geschrieben wird.

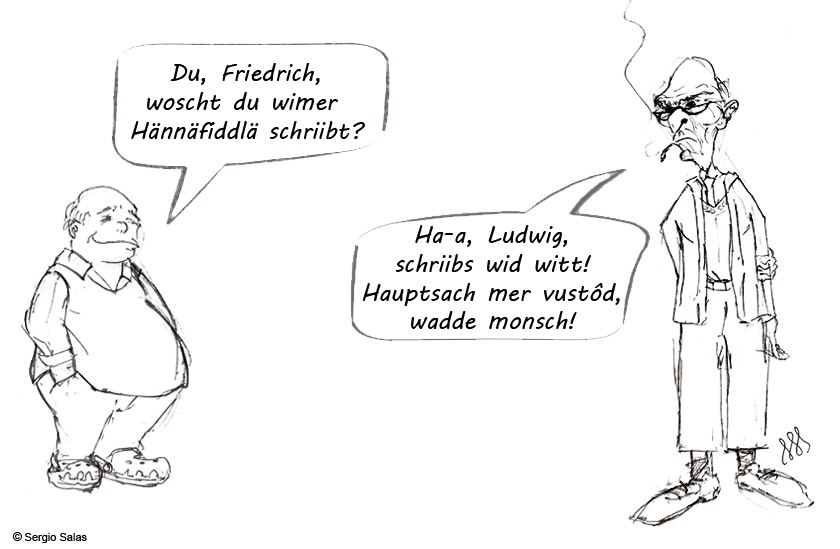

Wer in Mundart schreiben möchte, dem bleibt nichts anderes übrig, als eine eigene Schreibweise zu entwickeln, immer im Bemühen, diese so zu gestalten, dass die Leser in der Lage sind, die Worte möglichst korrekt auszusprechen. Es ist aber fast unmöglich, diesem Anspruch immer gerecht zu werden. Deswegen braucht es beim Schreiben wie beim Lesen von Mundart immer ein gerüttelt Maß an gedanklicher Flexibilität und Kreativität. Manch ein Wort kann sehr wahrscheinlich ohnehin nur von Muttersprachlern identifiziert und korrekt ausgesprochen werden. Da die Buchstaben unseres Alphabets und die Standardschreibweise für die Übertragung von Mundart in Schrift nicht ausreichen, haben wir ein paar neue eingeführt:

- Für ein „offenes e“, das wie ein „ä“ klingt, schreiben wir ein „Ë-ë“, wenn eine richtige Aussprache sonst nicht gewährleistet ist.

- Ein „offenes o“ wie in Orgel oder Mord schreiben wir als „Ô-ô“.

- Lang gesprochene Vokale dehnen wir, indem wir sie verdoppeln und nicht durch ein nachfolgendes „h“ oder ein „e“ („ie“). Wenn ein „e“ bzw. „ë“ auf ein „i“ folgt, wird es in unserer Sprache gesprochen, wie im Falle von dië dô = diese da.

- Wir verwenden Apostrophe, wenn es für eine richtige Betonung erforderlich ist.