Woher hätte man wissen können, dass Albert Hartls Vergangenheit so „schwarz“ war, wie anfangs seine Priestersoutane, später seine SS-Uniform und zuletzt sein langer Mantel und sein breitkrempiger Hut. Weshalb hätte man nachforschen sollen und wie an Informationen kommen können. Es gab ja noch kein Internet und keine allwissende Suchmaschine namens „Google“.

Albert Hartl war in Ludwigshafen ein angesehener Mitbürger. Es war ihm gelungen, als vermeintlicher „Schriftsteller und Kunsthistoriker“ alle zu beeindrucken und zu täuschen. Manche nannten ihn sogar „Professor“. Wegen seiner Redegewandtheit, seiner gebildete Ausdrucksweise und wohl auch wegen seiner sonoren Stimme mit dem markant gerrrrollten Errr war er vielerorts und häufig als Redner geschätzt. Er sprach auf Hochzeiten ebenso wie auf Fastnachtsveranstaltungen. Nicht wenige fühlten sich geehrt, zu seinem engeren Bekanntenkreis zu zählen. Er war freundlich zu allen und jedem und lieb zu Kindern. Einige von diesen erinnern sich noch an seine warme, weiche, gerade zu schwammige Hand, wenn sie ihn grüßten oder wenn er sie mit Vorliebe seinen Schülerinnen auf die Schulter legte, die er am Gymnasium in Radolfzell unterrichtete.

Doch wer war dieser Mann, bevor er in Ludwigshafen einen beschaulichen Lebensabend verbrachte.

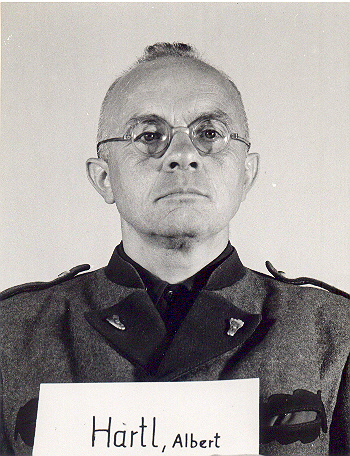

Albert Hartl wurde am 13. November 1904 in dem kleinen, damals gerade mal 285 Einwohner zählenden Roßholzen in Oberbayern geboren. Er starb am 14. Dezember 1982 in Ludwigshafen.

Hartls „Karriere“ begann 1914 als Klosterschüler eines Benediktinerordens. Sie führte über ein Studium der Theologie 1929 zur Priesterweihe im Freisinger Dom durch den Münchener Kardinal Michael von Faulhaber. Als Lehrer und ab 1931 als Präfekt war er am katholischen Knabenseminar in Freising, Pasing und der Ludwigrealschule tätig. Hartl erschien damals noch als katholischer Akademiker und Modellkleriker, war jedoch bereits über seine priesterliche Berufung verunsichert. Sein Beitritt zur NSDAP 1933 führte zum Bruch mit der katholischen Amtskirche, aber auch mit seiner bisherigen christlichen Anschauung. 1934 verließ er den kirchlichen Dienst, trat aus der Kirche aus und in die SS ein. Daraufhin wurde Hartl öffentlich exkommuniziert.

Hartl war im Reichssicherheitshauptamt (RSHA) als Referent in der Amtsgruppe IV B 2 „Politischer Katholizismus“ mit der Bespitzelung der katholischen Kirche betraut. Dafür baute er ein Netz von V-Leuten auf. „Unser Endziel“, so Hartl 1941, „ist die restlose Zerschlagung des gesamten Christentums“. Seine Aufgabe war es, zu hohen kirchlichen Würdenträgern Verbindungen aufzubauen, diese auszuhorchen und sie, wenn möglich, zu erpressen. Er wollte beispielsweise eruieren, wie sich die beiden großen Kirchen hinsichtlich der geplanten Tötung von Geisteskranken und Behinderten („Aktion T4“) verhalten würden. Als man zu der Einschätzung kam, die Kirchen würden sich in der Angelegenheit nicht allzu sehr aus der Deckung begeben, startete man die „Aktion T4“ im Herbst 1939, die zur Ermordung von mehr als 70 000 Menschen mit unterschiedlichen Behinderungen führte. Hartl war also in Sachen Ermordung von Behinderten vorbereitend aktiv. Hartl nutzte seine Zeit im Vatikan aber auch vorausschauend für persönliche Interessen. Er nahm im September 1943 nach der deutschen Besetzung Roms im Vatikan Kontakt zu Bischof Alois Hudal auf, der nach dem Krieg als Fluchthelfer für Nazi-Größen hervortrat.

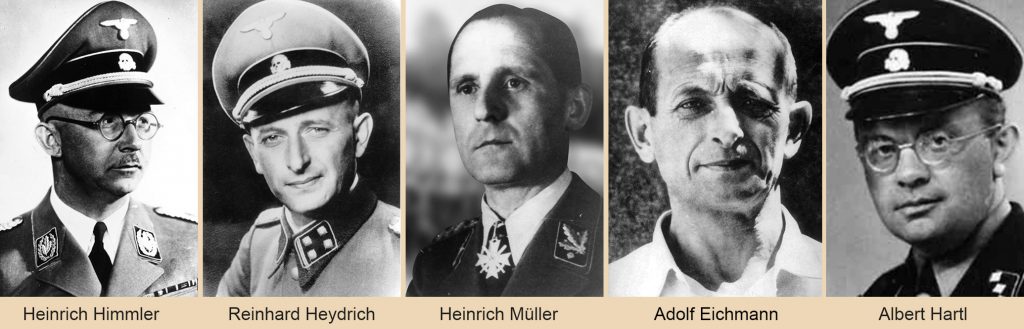

Später wurde ihm beim Reichssicherheitshauptamt (RSHA), der Terrorzentrale des Deutschen Reiches, zusätzlich die Leitung der Gruppe „Konfessionell politische Strömungen in der Zentralabteilung „Weltanschauliche Gegner“ in Berlin übertragen. Als Sturmbannführer der SS war er dem Obergruppenführer Reinhard Heydrich und dem Chef des RSHA-Amtes IV Heinrich Müller unterstellt. Als Leiter der Amtsgruppe IV B war Hartl formell der unmittelbare Vorgesetzte von Adolf Eichmann. Heydrich war von Hermann Göring mit der „Endlösung der Judenfrage“ beauftragt worden und war bis zu seinem Tod am 4. Juni 1942 einer der Hauptorganisatoren des Holocausts. Müller hatte die Gestapo ausgebaut und organisierte mit Hilfe Adolf Eichmanns die Vernichtung der Juden.

Als Hartl -nach eigener Aussage- Reinhard Heydrich darum bat, von einem Erschießungskommando befreit zu werden, soll dieser, wie zuvor schon SS-Obersturmbandführer Heinrich Müller zu ihm gesagt haben, er wäre nicht hart genug und sollte daher besser „Weichl“ anstatt „Hartl“ heißen.

Mag sein, dass er nicht in der Lage also zu „weichl“ war, um Todesurteile selbst zu vollstrecken. Um Menschen durch entsprechende Empfehlungen in den Tod zu schicken, schien er aber „hartl“ genug gewesen zu sein.

Hartl wurde im Mai 1945 von britischen Soldaten in Kärnten verhaftet, aber nicht als maßgeblicher Angehöriger des RSHA erkannt und wieder auf freien Fuß gesetzt. Später nahmen ihn Agenten der amerikanischen militärischen Spionageabwehr im tirolischen Kitzbühel erneut fest und unterzogen ihn einem umfangreichen Verhör. Hartl bot sich an, für die Vereinigten Staaten gegen die Kurie im Vatikan zu spionieren. Im Unterschied zu anderen Naziverbrechern nahmen die US-Dienste das Angebot Hartls nicht wahr, denn der abschließende Bericht über seine Vernehmung bescheinigte Hartl „eine eindeutige emotionale und psychische Störung, die an Abnormität grenzte“.

Albert Hartl wurde Mitte der sechziger Jahre wegen Beihilfe zum Mord an vier polnischen Priestern zu lediglich vier Jahren Gefängnis verurteilt. Nach Verbüßung seiner Haft konnte er somit in den Nachkriegsprozessen gegen KZ-Ärzte und Beteiligte an der „Aktion T4“ unbehelligt in den Zeugenstand treten.

Hartls „literarisches Schaffen“ war übersichtlich und fragwürdig. Unter dem Pseudonym „Anton Holzner“ (A.H. wie Albert Hartl), veröffentliche er während der Nazi-Herrschaft einige schmale Textsammlungen. Sie glichen zum einen Moralpredigten, um das Volk auf eine blinde Gefolgschaft gegenüber dem Führer, den er vergötterte, einzuschwören. Zum andern handelte es sich um demagogische Hetzreden, um ideologische Gegner auszugrenzen und zu vernichten.

Textstellen aus Albert Hartls Buch: „Zwinge das Leben“

Weiter Bücher von Albert Hartl, alias Anton Bruckner

Nach dem Krieg unterstützte Hartl das künstlerische Schaffen seiner zweiten Frau, Maria Witt. In erster Ehe war er mit Heydrichs frühere Geliebten, Marianne Schlüter-Stolle, verheiratet gewesen. Mit kleinen Bildbänden bemühte er sich, ihre Gemälde und sie als „Bodenseemalerin“ mit dem Pseudonym Maria Elisabeth von Uderwangen bekannt zu machen. Als Mitglied der Deutschen Unitarier Religionsgemeinschaft beschäftigte er sich 1965 in einer Broschüre noch immer mit Fragen der Euthanasie.

Wahrscheinlich gab es in Ludwigshafen nur einen, der Kenntnis von Hartl’s Funktion im NS-System hatte. Es war der damalige Ludwigshäfler Pfarrer i.R. Dr. Dr. Lutz. Wie von Vertrauten des Pfarrers zu erfahren ist, war diesem die „Personalie A. Hartl“ bekannt aus der Zeit, als sich beide im Vatikan aufhielten. Der eine, um Theologie zu studieren, der andere um Theologen zu „studieren“, präziser ausgedrückt, um die Gesinnung der Römischen Kurie auszuspionieren.

Das Privileg, als ehemaliges Mitglied der NSDAP nach dem Krieg lange ein unbescholtenes Leben zu führen, wurde im vergangenen Jahrhundert nicht nur Albert Hartl zuteil.

Andere ehemalige Parteimitglieder der NSDAP schafften es in unserem „Ländle“ sogar, Ministerpräsidenten und Bundeskanzler zu werden.