Der Bodensee hat zu allen Zeiten Schriftsteller, Dichter, Maler, Bildhauer, Fotografen und andere Künstler angezogen. Begabte und namhafte. Aber auch solche, die sich nur für begabt hielten, davon aber niemanden überzeugen konnten und deshalb unbedeutend geblieben sind.

Auf Clara Weller scheint das zuzutreffen. Sie bewohnte zu Beginn des 20. Jahrhunderts ein kleines, einfaches Häuschen, um nicht zu sagen eine Hütte, am Fuße des Guggenbühls, von dem allenfalls noch ein paar überwucherte Überreste seines Fundaments erhalten sind.

Es könnte sich dabei um die von dem Dichter und Schriftsteller Emil Strauß aufgegebene Behausung gehandelt haben, der sich dort von 1896 bis 1901 niedergelassen hatte, um seinen Traum von einem bescheidenen, zwanglosen und naturverbundenen Leben zu verwirklichen. Hat die vielleicht noch wahrnehmbare Aura jenes Dichters und das Ambiente dieser Eremitage Clara Weller motiviert und inspiriert, sich der Poesie zu widmen? Hat sie Emil Strauß vielleicht sogar persönlich gekannt? Jedenfalls sah auch sie sich als Eremitin und zum Schreiben berufen, auch wenn sie ihre Kreativität nur im privaten Rahmen entfalten konnte.

Auf einer Illustration zu ihrem Lustspiel: „ Der Schrei nach dem Mann“, auf der sie wie eine Primadonna mit weißem Kleid und zierlichen Schuhen auf dem Bett in ihrer Hütte liegt, umgeben von getrockneten Blumen und Kräutern und einem Manuskript zu ihren Füßen ist zu lesen: „Mich Ruhende soll hier umfächeln nur Waldesduft vom Bodensee.“

Dieselbe Ansichtskarte verwendete sie 1911, um dieses Werk und möglicherweise andere Arbeiten dem Verlag von Albert Langen in München anzubieten, dem Gründer der damals äußerst populären, satirischen Wochenzeitschrift Simplicissimus. Der Text, den sie in verschiedenen Richtungen, ja selbst auf ihrem weißen Kleid einfügte, ist etwas verwirrend, was aber sicher nicht der Übertragung der Sütterlinschrift in die lateinische Schreibweise geschuldet ist. Eher wirkt er so, als ob ein berauschendes Mittel ihre Gedanken beflügelt hätte, oder sie sich aus anderen Gründen zu dieser kryptischen Ausdrucksform hingezogen fühlte.

Dem Archiv der Münchner Stadtbibliothek liegen keine weiteren Dokumente vor, denen zu entnehmen wäre, ob Clara Weller jemals eine Antwort auf ihr Anliegen erhalten hat.

Vier Jahre zuvor, im August 1907, hatte sich Clara Weller selbstbewusst an die Nachfolger der renommierten J. G. Cotta’sche Buchhandlung in Stuttgart gewandt, die im 18. und 19. Jahrhundert verlegerische Beziehungen zu keinen geringeren wie Goethe, Schiller, Herder, Fichte, Hölderlin, Kleist und Alexander von Humboldt unterhielt. In diesem Schreiben bot sie in vornehmer Ausdrucksweise dem Verlag ein kurzes Werk an nebst einer marktstrategischen Empfehlung und stellte ein zweites in Aussicht.

Sie schrieb: „Hiermit erlaube ich mir, Ihnen ein kurzes Werk anzubieten: „‘Das Lied der Frau‘, Walzermelodie. Sollten Sie nicht Veranlassung haben, es abzulehnen, so würde mich das sehr erfreuen, doppelt erfreuen deshalb, weil ‘Das Lied der Frau‘ dann durch Ihre Güte wohl noch auf den diesjährigen Weihnachtsmarkt käme, meines Erachtens für das kleine Buch die günstigste Zeit, sich einzuführen.

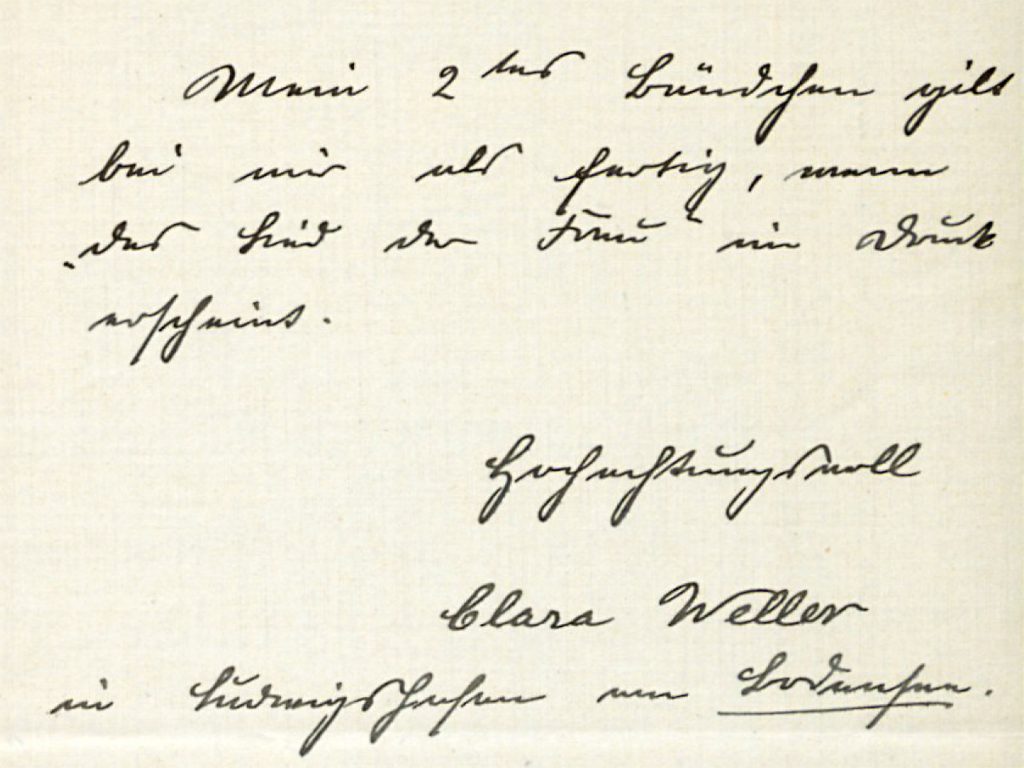

Das Manuskript geht gleichzeitig mit diesem Briefe als eingeschriebenes Postpaket an Ihr Haus ab. Mein 2tes Bändchen gilt bei mir als fertig, wenn ‘Das Lied der Frau‘ im Druck erscheint. Hochachtungsvoll Clara Weller in Ludwigshafen am Bodensee“.

Dem Deutschen Literaturarchivs Marbach liegen keine weiteren Dokumente von oder an Clara Weller vor, die darauf hinweisen, dass ihr Ansinnen berücksichtigt wurde. Wer sich hinter dem Klein-Roland-Verlag verbirgt, der als Herausgeber der Postkarte das Lustspiel „Der Schrei nach dem Mann“ bewirbt, ob das Stück jemals publiziert, jemals aufgeführt wurde und ob Clara Weller im stillen Kämmerlein weitere Werke verfasst hat, weiß heute niemand mehr.

Man kann sich unschwer vorstellen, dass eine derart exzentrische Persönlichkeit von den bodenständigen und bescheidenen Menschen, die die Bürger von Ludwigshafen damals waren, nicht viel Wertschätzung zu erwarten hatte. Es heißt, ein Brautführer, dem sie als Brautjungfer zugeteilt worden war, soll seinem Missfallen auf derbe Weise Ausdruck verliehen haben: „Wenn se nu grad vurekkë wur!“, frei übersetzt: „Soll sie doch der Teufel holen!“