In einer kleinen Hütte am Guggenbühl wollte der Dichter und Schriftsteller Emil Strauß (*1866-†1960) seinen Traum von einem naturverbundenen, genügsamen und von allen sozialen Zwängen befreiten Dasein verwirklichen. Abgestoßen vom städtisch-bürgerlichen Leben, von Geld- und Berufsstreben hatte er sich in jungen Jahren der lebensreformerischen Bewegung zugewandt. Nachdem zuvor andere Versuche gescheitert waren, u.a. das Leben in einer „vegetarianischen Kolonie“ auf der Rheinburg in Gailingen am Hochrhein sowie ein Versuch alternativer, viehloser Landwirtschaft mit sog. Spatenkultur in der Nähe von Breisach, unternahm Strauß längere Reisen in die Schweiz, nach Italien und schließlich, um aus der „deutschen Domestizierung“ auszubrechen, nach Brasilien. Nach zweijährigem Aufenthalt in Südamerika kehrte Strauß in seine südwestdeutsche Heimat zurück und ließ sich in einfachsten Verhältnissen am Seeende nieder.

Er schreibt: „Im Frühjahr 1896 pachtete ich auf dem Guggenbühl westlich von Ludwigshafen am See eine Hütte und ein Stück Landes, ein Bretterhäuschen von etwa fünf zu vier Metern auf einer Terrasse des Wiesenhanges, mit großem Rebgang vor der Tür, überwucherten Gartenbeeten daneben und auf anderen Terrassen, Obst- und Nußbäume, einer reichen Quelle und der herrlichsten freien Aussicht vom Ende des Überlinger Sees über die ganze Länge des Bodensees und seiner Uferschwellungen bis hin zu den Alpen – für neun Mark den Monat. (…) Nun saß ich, um ein lebenswertes Leben zu führen, in einer Hütte, deren Bretter und Leisten so geschwunden und spak waren, daß ich bei Wind keinen Winkel fand, wo mich der Zug nicht anblies, da saß ich nun in der leeren Stube auf dem einzigen stehengebliebenen Gerät, einer offenbar nach Maß gebauten hölzernen Bettstelle, die für mich um fünfzehn Zentimeter zu kurz war, und guckte die Bretterwände an: die muß ich tapezieren, damit der Wind nicht mehr durch die Ritzen kann!“

Voller Euphorie schrieb er an seine Freunde: „Liebe Leut, ich hab das herrlichste Fleckchen Erde über dem Bodensee, ungestört abseits und doch angesichts der ganzen Welt! ‚Ich han min Lehen‘! Kommt und seht!“

Aber die Ruhe und das Einsiedlerglück sollten nicht lange anhalten. Strauß sah sich bald schon Anfeindungen und Angriffen seitens einiger Einwohner von Ludwigshafen ausgesetzt, die seine Hütte die halbe Nacht mit Steinen bewarfen und seinen Garten verwüsteten. „Plötzlich erdröhnte und schütterte die Türe von einem harten Stoß oder schwerem Wurf, und zugleich wetterte und donnerte das Blechdach unter wuchtigen Steinen, die vom Gelände oberhalb des Hauses herunterkamen.“ (…) „All meine Bohnenstangen, mitsamt den jungen Pflanzen ausgerissen, lagen neben- und über- und durcheinander da, wie sie, zum Speerwurf benutzt, von der Hauswand oder der Tür zurückgeprallt waren, die wohlgepflegten Beet zerstört, vom rücksichtslosen oder boshaften Hin- und Hertrampeln zerwühlt, die Arbeit von Wochen vernichtet, um das Haus herum Sandsteine jeder Größe und Ziegelbrocken, die vom Ziegeldach des Küchenanbaus reichlich abgesprengt waren.“

„Woher diese Brutalität! – gerade gegen mich!“, fragte sich Strauß fassungslos. „Wen hindere, störe, schädige ich? Ich bewohne eine unbewohnte, also unbegehrte Hütte, bestelle brachliegendes Land, lebe still tätig vor mich hin, studiere, schreib, arbeite mit dem Spaten und mit der Hacke – wen kann das stören?“

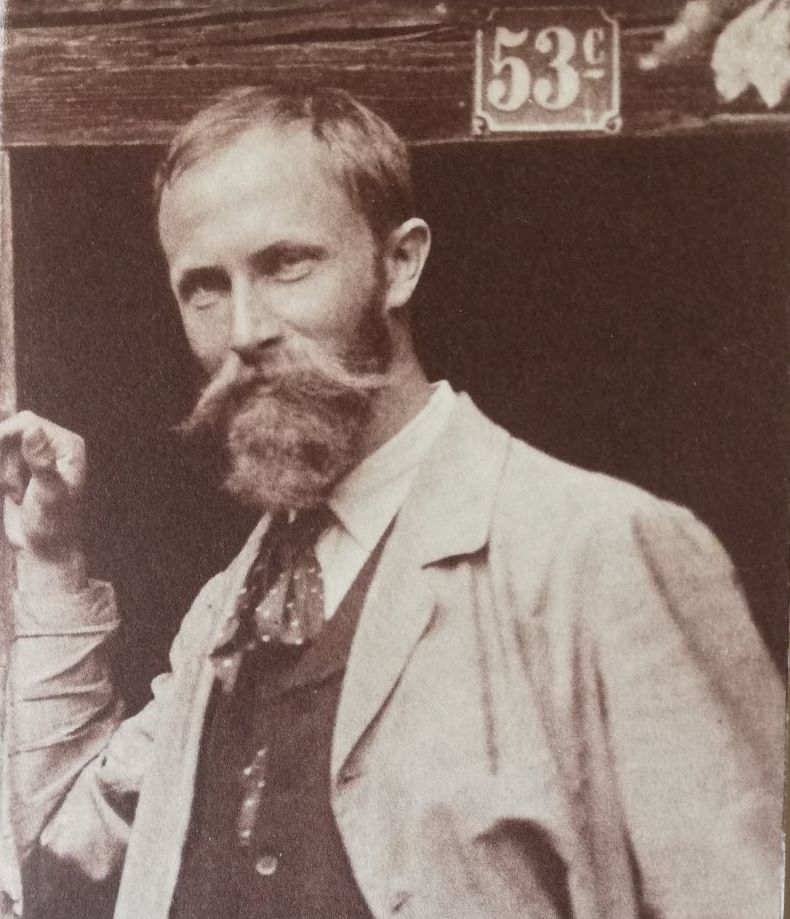

Als „Reingeschmeckter“ und träumerischer Sonderling, hager, bärtig und evangelisch hatte er von der Häfler Bevölkerung natürlich nicht allzu viel Empathie und Respekt zu erwarten. Der Spottname „Berggeischd“ war dabei das geringste Problem; er nahm es mit Humor. Für die Übergriffe und Tätlichkeiten machte er vor allem den Pfarrer des Ortes verantwortlich, der als guter Glaubenskrieger Front gegen den protestantischen Einsiedler machte. In er von einem katholischen Geistlichen aus Radolfzell herausgegebenen, am westlichen Seeufer weit verbreiteten Zeitschrift „Freie Stimme“ hatte er den in Pforzheim geborenen und in Freiburg gestorbenen, alemannisch sprechenden Emil Strauß diffamiert als ein „jüngst aus Norddeutschland Hergelaufener, der als echter Preuß natürlich meine, nicht nur Land und Leute, sogar das fließende Wasser und die freie Himmelsluft sei nur für ihn da.“

Der Grund für diesen Volkszorn und Gewaltausbruch hatte darin gelegen, dass Strauß, der gerade erst in seiner neuen Heimat angekommen war, es nicht dulden wollte, dass die Frauen des Dorfes auf dem Weg zum Rebberg das Stroh, das sie zum Rebenbinden benutzten, in seinem Brunnen einweichten und es danach mit den Füßen auf dem Boden plattdrückten, um es geschmeidig zu machen. Vor allem ärgerte er sich darüber, dass sie die Reste im Wasserbecken und auf dem Weg nicht wegräumten und seine Natur-Idylle „schmutzig“ hinterließen. Dessen nicht genug gruben die Weiber auf dem Rückweg auch noch die Sandsteinwand neben seinem Brunnen ab, um Sand zum Putzen und Streuen in Säcken und Zainen mit nach Hause zu schleppen. Weil er der Ansicht war, dass es sowohl genügend andere Wasserstellen in der Nähe und Sandsteinfelsen rund ums Dorf gab, sah er nicht ein, dass sein Anwesen für diese Zwecke mißbraucht werden sollte und erwirkte durch eine polizeiliche Anzeige ein Nutzungsverbot.

Garten und Hütte des „Berggeischdes“ waren aber auch ein beliebter Abenteuerspielplatz für die Kinder aus dem Dorf. Wenn der Emil für längere Zeit seinen Zufluchtsort verließ und zu Fuß nach Konstanz oder Überlingen aufbrach, um Einkäufe zu machen oder Freunde zu besuchen, war er nicht überrascht, bei seiner Rückkehr in Haus und Hof Spuren fantasievoller Kinderspiele vorzufinden. „Kinder hatten wie schon oft am Brunnen getrunken und – weil der „Berggeischd“ fort war – auf Bank und Tisch gespielt, Schullehrerles oder so und hatten sich Freundliches einfallen lassen – schön! Könnt’s schöner sein? -Immer noch -!“

Nach ca. fünf Jahren, gab Emil Strauß seine Einsiedelei am Guggenbühl 1901 wieder auf. Bis heute läßt sich am Hang des Guggenbühls eine ebene Fläche mit Mauerresten nachweisen, auf der möglicherweise die Hütte des „Berggeischdes“ gestanden hat.

Nachbemerkung:

Emil Strauß galt zu seiner Zeit bei vielen Verlegern und Autoren als „eine der größten Begabungen der neuern deutschen Erzählerkunst“. Sein frühes Werk wurde nach dem Krieg erneut aufgelegt und erreichte bis in die 1950er Jahre hohe Auflagen. („Der Engelwirt“ 1901, ca. 190.000 verkaufte Exemplare.)

Das Zusammenwirken von lebensreformerischem Individualismus und idealistischen Reichsideen führten nach dem Ersten Weltkrieg dazu, dass sich Strauß zunehmend der radikalen Rechten zuwandte und 1930 in die NSDAP eintrat. Sein 1923 entstandenes Drama „Vaterland“, das schon gleich nach der Uraufführung 1924 verboten wurde, bewerteten Kritiker als „Denkmal des Fanatismus“.

Nach der Gleichschaltung der Preußischen Akademie der Künste 1933 und der Entfernung von 40 jüdischen und anderen missliebigen Akademiemitgliedern wurde für ihn in der Literatursektion ein Platz frei, in die zur selben Zeit auch Wilhelm Schäfer als Senator berufen worden war. 1936 wurde er durch Joseph Goebbels in den Reichskultursenat berufen und erhielt die Goethe-Medaille sowie den Erwin-von-Steinbach-Preis. Er stand, wie auch Wilhelm Schäfer, in der Gottbegnadeten-Liste des Reichsministeriums für Volksaufklärung und Propaganda. Als sich nach dem Krieg Wilhelm Schäfer für den verarmten und kranken Emil Strauß einsetzte, ihn sogar eine Zeit lang bei sich auf der Sommerhalde beherbergte, und den Schriftsteller Hermann Hesse um Hilfe für den einstigen Freund bat, lehnte dieser ab. Hesse schrieb später über Emil Strauß: „Seine Neigung zum Rassenhass, vielmehr seine aus Brasilien mitgebrachte arische Verachtung andrer Rassen, habe ich teils spät bemerkt, teils nicht ganz ernst genommen. Bald darauf ging er zu Hitler. Es war nicht so, dass die Nazis sich ihn geholt hätten, er ging gute zehn Jahre vor 33 ganz aus eigenem Antrieb begeistert mit.“